运价八连跌,贸易风云变幻:美墨加关税举措与中方回应

近日,国际贸易领域可谓是风云变幻,航运市场运价八连跌,与此同时,美墨加联合针对中国加征关税,引发了广泛关注。这一系列事件背后究竟隐藏着怎样的经济逻辑和地缘政治考量?让我们一同深入剖析。

运价八连跌,航运市场寒意渐浓

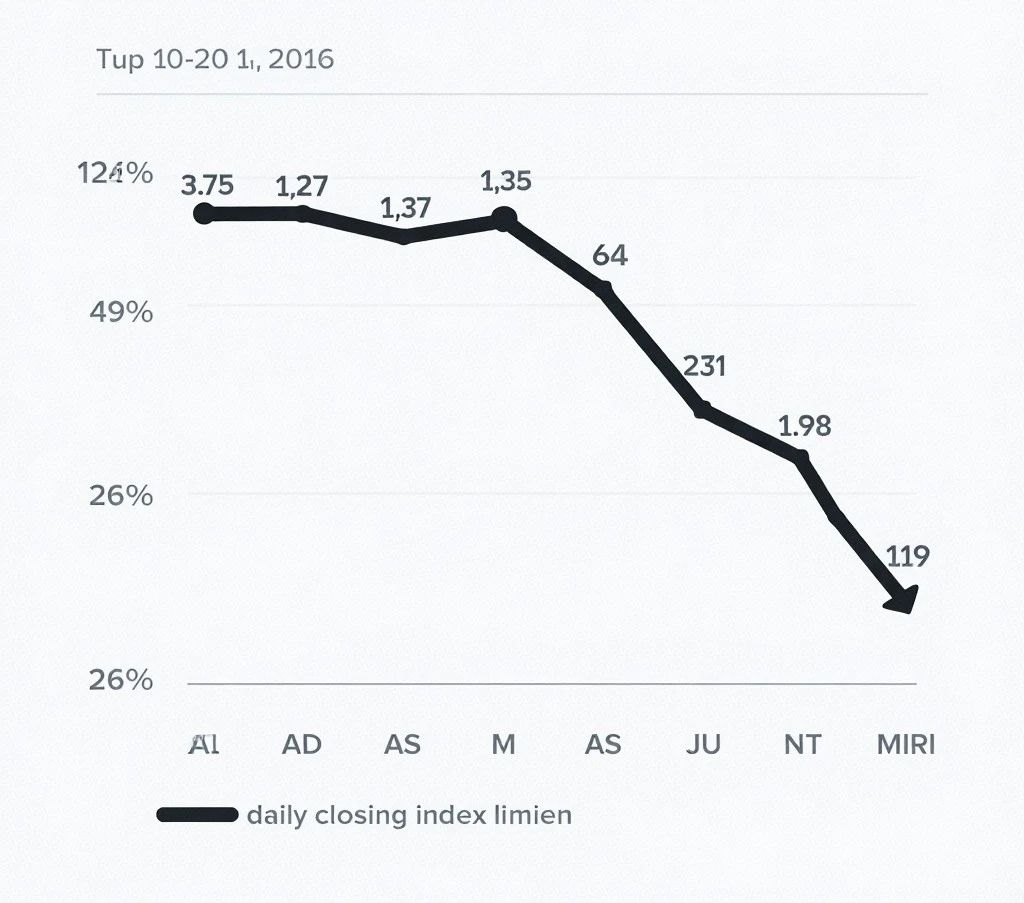

上海出口集装箱运价指数(SCFI)近期走势令人揪心,已连续第八周走低。3 月 7 日报 1436.3 点,周环比下跌 5.21% 。这一数据反映出航运市场需求疲软,供大于求的局面愈发严重。

从航线来看,欧美航线运价普遍承压。咨询公司 Linerlytica 报告显示,为抑制运费持续下滑,MSC、Ocean 联盟以及 Premier 联盟采取行动,撤离部分跨太平洋和亚欧航线。例如,MSC 原本计划去年 7 月重新开启跨太平洋 Mustang 航线,因新加坡港口拥堵延迟,如今直接取消,船舶转投其他航线。海洋联盟延后本月亚欧 NEU3 航线启动时间,Premier 联盟也可能暂停两条 5 月启航的跨太平洋航线。即便如此,削减运力的举措似乎难以扭转运价下行趋势,市场不确定性极高。

美西航线运价更是跌破 2000 美元大关,处于 1800 - 1900 美元区间,逼近不少公司成本价。按照当前形势预估,本月美西航线运价大概率还会继续走低。欧洲航线本周涨价计划落空,每大箱运价下跌 400 美元。这一连串的价格下滑,让航运企业面临巨大压力。

美墨加联合加征关税,贸易保护主义抬头

2025 年 2 月 1 日,美国宣布对中国商品加征 10% 关税,同时对进口自墨西哥、加拿大两国的商品加征 25% 的关税。在这一背景下,墨西哥为避免美国对其商品征收高额关税,在美国施压下,拟对中国的汽车及零部件加征 20% 的关税,还取消了低价商品的免税政策。美墨加三国的这一系列操作,无疑形成了一道针对中国的 “关税壁垒”,试图通过贸易保护手段,影响全球产业链布局,为本国相关产业争取利益。

美国频繁采取关税措施,不仅针对中国商品,还涉及对中国造船业征收高额费用等。这些行为短期内可能导致市场观望情绪浓厚,经济与消费活动放缓。然而,从长期看,如果扰乱全球供应链,引发断链危机,反而可能增加海运需求,不过这是一种不健康的市场刺激。

中方强势回应,维护多边贸易秩序

面对美墨加的关税举措,中国迅速做出了有力回应。3 月 4 日,国务院出台了《关于对原产于美国的部分进口商品加征关税的公告》,对美国的鸡肉、玉米等农产品加征 15% 关税,肉类和果蔬加征 10% 关税。这一举措是对美方单边主义的有力反制,彰显了中国维护多边贸易规则的坚定决心。中国不会在不合理的贸易政策面前退缩,坚决捍卫自身合法权益以及全球贸易秩序的公平公正。

中方的回应并非简单的 “以牙还牙”,而是基于国际规则和自身发展需求的理性应对。通过对美国相关农产品加征关税,一方面促使美国重新审视其不合理的贸易政策,另一方面也为国内相关产业提供了一定的保护和发展空间,推动国内产业结构优化升级。

未来展望,贸易之路何去何从

美墨加联合加征关税以及中方的回应,无疑给全球贸易格局带来了新的变数。对于跨境从业者来说,这既是严峻挑战,也是转型契机。增值税加上关税,成本大幅上涨,借道第三国避税也愈发困难。在这种情况下,从业者需要密切关注对美加税品类清单,抢占国内替代品的供应缺口;积极申请跨境电商综试区的税收减免政策,降低运营成本。

从宏观角度看,北美自贸区(USMCA)内部的产业链会进行重组以适应新的关税政策。全球贸易格局也可能因此发生微妙变化,各国都需要重新评估自身在全球产业链中的位置和角色。而中国将继续秉持开放、合作、共赢的理念,积极拓展与其他国家和地区的贸易合作,推动构建更加公平、合理、开放的全球贸易体系。这场贸易风波最终走向何方,我们拭目以待,但可以肯定的是,在复杂多变的国际形势下,唯有保持敏锐洞察力、积极应对挑战,才能在贸易浪潮中稳健前行。